行业资讯

村庄规划与全域土地综合整治是什么关系?

村庄规划与全域土地综合整治是当前乡村发展工作中两个紧密关联、相辅相成的关键环节。简单来说,村庄规划是“蓝图”和“法定依据”,而全域土地综合整治则是落实这张蓝图、实现规划目标的“重要平台和抓手”。

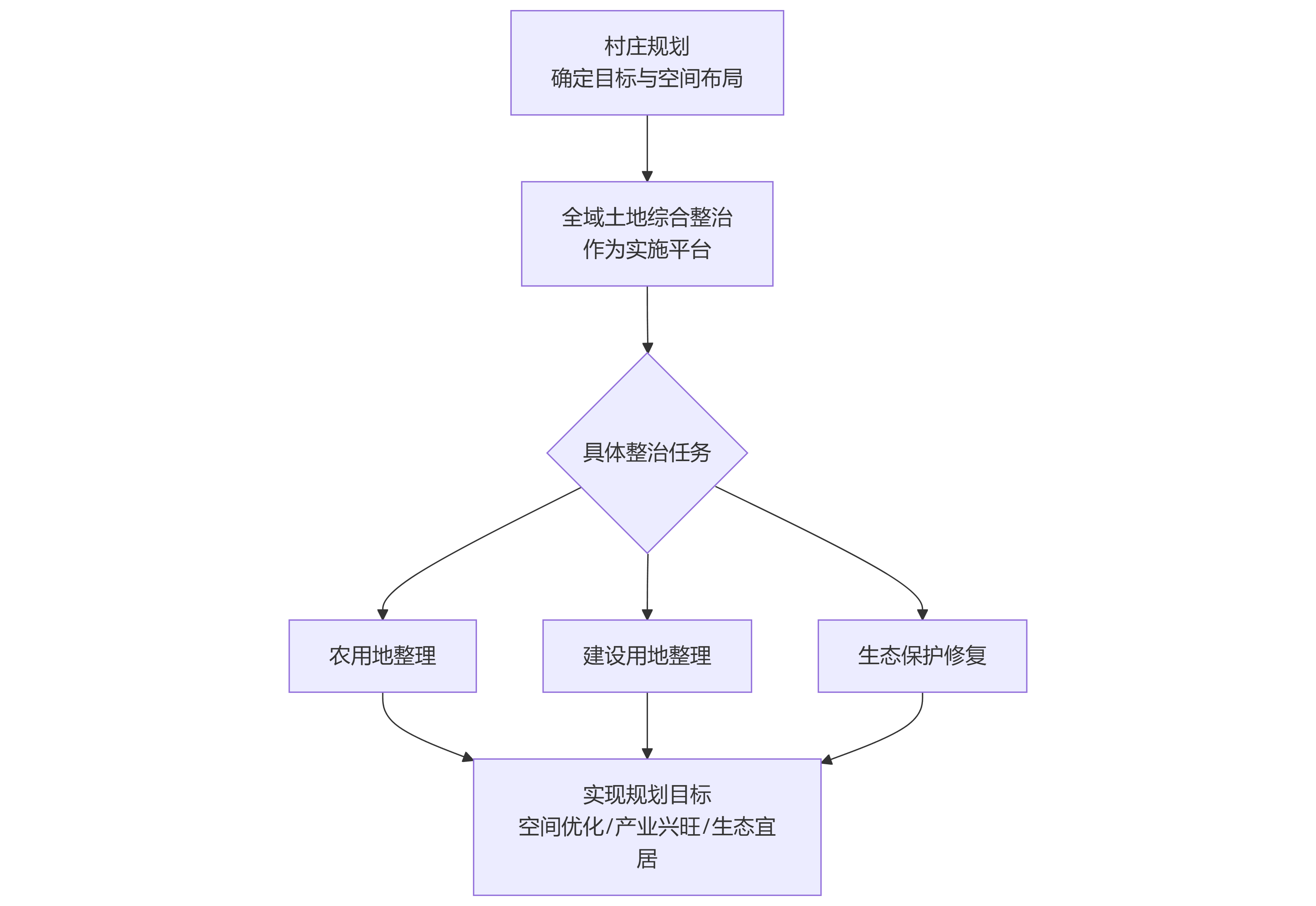

为了帮助你更直观地理解它们是如何协同工作的,下面这张图展示了村庄规划如何通过全域土地综合整治这一实施平台,最终实现乡村发展的目标。

村庄规划与全域土地综合整治的工作流程

规划引领:村庄规划为何是前提

村庄规划并不是一张可以随意修改的草图,它在全域土地综合整治工作中扮演着“宪法”般的角色,主要体现在:

- 法定依据:根据国家政策,开展全域土地综合整治必须依据依法批准的国土空间规划。村庄规划作为国土空间规划体系中的重要组成部分,为整治工作提供了法律合规的框架和边界,确保所有工程都在规划的轨道上进行。

- 目标导向:村庄规划明确了村庄未来的发展定位、人口规模、产业方向和空间布局,例如划定了生态保护空间、永久基本农田以及村庄建设边界等。全域土地综合整治的所有具体工作,都是围绕实现这些既定目标来展开的。

- 项目库来源:一份实用的村庄规划会明确列出需要实施的建设项目库,例如道路硬化、污水治理、产业用地安排等。全域土地综合整治则负责将这些规划项目从图纸变为现实,统筹资金和资源予以落实。

平台落实:全域土地综合整治如何行动

全域土地综合整治是一个综合性的实施平台,它通过一系列具体的工程措施,将村庄规划的“愿景”落地为“实景”。

- 统筹三大任务:如流程图所示,整治工作核心是统筹推进“农用地整理、建设用地整理和乡村生态保护修复”。例如,通过农用地整理将零碎耕地“小块并大块”,建设高标准农田;通过建设用地整理盘活闲置宅基地,为乡村产业提供空间;通过生态修复治理污染,恢复河道生态功能。

- 集成政策工具:整治平台能够有效整合土地、金融、产业等多方面政策。例如,运用“城乡建设用地增减挂钩”政策为乡村振兴筹措资金和空间,引导社会资本参与整治后产业的长期运营。

- 激活村民参与:成功的整治项目高度重视“农民主体地位”。从项目选址、方案设计到实施监督,都鼓励村民全程参与,确保整治成果真正符合村民需求,避免“政府干、农民看”的脱节现象。

理解两者关系的关键要点

要深入理解二者的关系,还需要把握以下几个关键点,这有助于在实际工作中避免误区:

- 动态调整与底线约束:村庄规划确定后并非一成不变。在保持空间格局总体稳定的前提下,全域土地综合整治的实施过程可能会遇到新情况。例如,为了优化布局,允许在特定条件下对永久基本农田进行局部、微调的优化(需确保数量有增加、质量有提升并履行严格报批程序)。但这绝不意味着可以随意突破规划底线,尤其是生态保护红线和耕地保护红线。

- 从“通则式”规划到具体实施:并非所有村庄都需要或有条件编制详细的村庄规划。对于暂不编制单独村庄规划的村庄,其规划管理可通过县级或乡镇级制定的“通则式”管理规定来实现。全域土地综合整治则需要与这种通则管理相衔接,确保在缺乏详细村庄规划的情况下,整治工作依然有章可循。

- “多规合一”的实践场:村庄规划本身就是“多规合一”的实用性规划,它整合了原有多个部门的规划需求。而全域土地综合整治则是检验和落实“多规合一”成效的实践场,通过一个平台整合项目与资金,有效解决了过去各类规划相互“打架”的问题。

希望这份解读能帮助你清晰地理解村庄规划与全域土地综合整治之间“蓝图”与“施工图”般的紧密关系。如果你对某个具体的案例或政策细节有进一步的兴趣,我们可以继续深入探讨。

更多相关信息 还可关注中铁城际公众号矩阵 扫一扫下方二维码即可关注